Par Gérard Trougnou

Bonjour, ou bonsoir, car je ne sais quand sera lu ce courrier. Dans quelques siècles ou bien quelques décennies que sais-je ? Mais il est un fait certain c'est que cette missive sera lue !...

Je naquis à Pourrières petit village provençal le 31 juillet 1851 à 10h du matin. C'est dans ce même village que l'on me découvre mort le 7 avril 1920 où l'on me déclare décédé le 4 du même mois. Ayant en mes dernières années vécu plus que chichement, l'on m'inhume à la fosse commune. Oh ! N'ayez aucun chagrin car c'est ainsi par mysticisme que j'ai voulu terminer ma vie, voulant pour modèle saint Benoît-Joseph Labre moine mendiant :

Fraternité

Frère, ô doux mendiant qui chantes en plein vent,

Aime-toi, comme l'air du ciel aime le vent.

Frère, poussant les bœufs dans les mottes de terre,

Frère, poussant les bœufs dans les mottes de terre,

Aime-toi, comme aux champs la glèbe aime la terre.

Frère, qui fais le vin du sang des raisins d'or,

Aime-toi, comme un cep aime ses grappes d'or.

Frère, qui fais le pain, croûte dorée et mie,

Aime-toi, comme au four la croûte aime la mie.

Frère, qui fais l'habit, joyeux tisseur de drap,

Aime-toi, comme en lui la laine aime le drap.

Frère, dont le bateau fend l'azur vert des vagues,

Aime-toi, comme en mer les flots aiment les vagues.

Frère, joueur de luth, gai marieur de sons,

Aime-toi, comme on sent la corde aimer les sons.

Mais en Dieu, Frère, sache aimer comme toi-même

Ton frère, et, quel qu'il soit, qu'il soit comme toi-même.

De mon éclosion à la vie à mon absence terrestre, soixante neuf années se sont écoulées et je garde en mon esprit tant de malheureux et savoureux souvenirs qu'il me serait mal venu de me plaindre.

Mon père Félicien Nouveau, né en 1826, et ma mère Augustine Silvy en 1832 se marièrent en 1850. De là naissent mes sœurs Laurence, Marie et votre dévoué serviteur.

Pendant ce temps, mon père nous installe à Paris où il dirige une fabrique de nougat mais son insuccès nous ramène à Aix-en-Provence où il administre une manufacture de pâtes alimentaires.

En 1858, je n'ai que 7 ans lorsque la mort emporte ma mère, qui n'a que 26 ans ; mon père, lui, est soustrait à la vie en 1864 à l'âge de 38 ans, je n'ai alors que treize ans. Enfant ai-je souffert de leurs disparitions, si tôt, certes oui ! Quel enfant n'en aurait pas souffert ? Mes velléités de prêtrise remontent à cette époque sans doute et c'est sans nul doute pour ces raisons qu'en 1864 je deviens interne au petit séminaire d'Aix.

Après des accessits d'excellence de narrations latines, de versions grecques, de discours latins et français, de versions latines et grecques puis un premier prix de dessin d'imitation au Concours général, je deviens bachelier ès lettres et entre comme Maître d'études au lycée de Marseille.

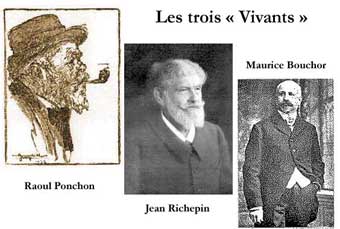

Mais tout cela m'ennuie et je désire retrouver Paris qu'en ma prime jeunesse j'avais embrassé. Arrivé dans la capitale en 1872 je fréquente le groupe des « Vivants » et je collabore à l'Album zutique : de là paraissent mes premières publications en revues.

Mais tout cela m'ennuie et je désire retrouver Paris qu'en ma prime jeunesse j'avais embrassé. Arrivé dans la capitale en 1872 je fréquente le groupe des « Vivants » et je collabore à l'Album zutique : de là paraissent mes premières publications en revues.

En ce temps là, je côtoie Richepin, Cros, Mérat, Bouchor, Ponchon et deviens un habitué du Salon de Nina de Villars.

C'est au café Tabourey fréquenté par des peintres et écrivains que je suis assis avec des camarades lorsque soudain la porte s'ouvre et entre un jeune homme en criant une grossièreté banale, il va s'asseoir à une table, seul. Il a environ dix neuf ans, un regard d'ange sur un visage joufflu sous des cheveux en broussaille, un corps long et fluet, de grands pieds, des mains rudes et rouges, c'est Arthur Rimbaud.

La gêne et le silence s'installent avec cette entrée plus que fracassante et je suis fasciné, je vais vers ce jeune homme, je me présente. Le lendemain, nous partons pour Londres où nous vécûmes une saison. Qui de nous deux quitta l'autre ? Je ne sais plus très bien mais ce que je sais, c'est que plus jamais je ne devais revoir Arthur.

Verlaine publie en 1895, les Œuvres Complètes d'Arthur Rimbaud dans lesquelles il intègre le poème « Poison perdu ». Plus tard, on reconnaîtra que j'en étais l'auteur et j'évoquais d'ailleurs, avec ce poème, la fin de ma liaison avec Arthur.

Pendant de nombreuses années, je serai instable par d'abondants allers-retours en mon pays natal et divers lieux étrangers, l'Angleterre, la Belgique et le Liban.

Je suis inconstant, j'ai souvent des crises psychologiques et religieuses et je séjourne à droite, à gauche, où des amis veulent bien m'accueillir comme Richepin, ou Verlaine à Arras. En 1881, j'achève La Doctrine de l'Amour que j'avais entrepris trois ans auparavant, œuvre d'inspiration mystique, je la fis paraître sous le pseudonyme d'« Humilis ».

Sans la beauté de Dieu, le cœur de l'homme est sombre.

***

Seigneur ! Amour terrible et Bonté redoutable !

Que l'Esprit de Bonté nous rassemble à sa table,

Et qu'il partage à tous le vin et le froment !

***

Riches, rappelez-vous les paroles divines ;

Couronnés d'or, songez aux couronnes d'épines.

***

Je n'ai pas tenu sous mes doigts

Une lyre orgueilleuse et rare,

Mais un pauvre instrument barbare

Taillé dans l'arbre de la croix.

C'est ainsi que se termine La Doctrine de l'amour par quelques aphorismes qui ne résument pas l'ensemble de cette œuvre mais peuvent éclairer le futur lecteur.

Un amour éphémère, un amour furtif, un amour sans lendemain m'inspire Valentines. Pourquoi Valentines avec un S ? Peut être parce que je m'adresse à la gent féminine en général et non pas à une seule femme qui me donna pour un soir de juin 1885 un sentiment non ressenti jusqu'alors. Valentines, c'est l'amour de la femme et non d'une femme. Valentines, c'est l'amour de l'amour et non une passion déterminée comme on peut la trouver dans La Doctrine de l'Amour. Valentines c'est la rencontre de l'aimée, ses beautés, ses instants privilégiés et la séparation. Valentines c'est cocasse, imprévu et douloureux.

J'aimais vos yeux, où sans effroi

Battent les ailes de votre Âme,

Qui font se baisser ceux du roi

Mieux que les siens ceux d'une femme ;

***

Voici le mont au fond des cuisses

Les plus fortes pour que je puisse

Porter les neuf mois de l'enfant ;

***

Ce qu'il faut avoir dans la femme

N'est pas la femme, c'est l'amour.

***

Car toute femme est dangereuse,

Très dangereuse et c'est charmant,

Comme la mer...que le vent creuse...

Je renonce à écrire des vers, demande que ceux que j'ai écrits soient détruits et m'oppose à leur édition. Ayant donné des recueils manuscrits de mes poèmes à trois de mes amis, Léon Dierx, Camille de Sainte-Croix et Léonce de Larmandie, j'exigeai d'eux au début de ma nouvelle vie, qu'ils me rendissent mes vers, que je détruisis. Je sais que Larmandie, navrée d'une telle décision, avait pris une copie des poèmes, et, avec un soin pieux, sauva et mit en lumière les nobles poèmes que ma volonté trop rigoureuse aurait effacés, et elle leur donna le titre de : Savoir aimer.

Nommé professeur de dessin au lycée Janson de Sailly en 1886, je dus quitter mon poste cinq ans plus tard à la suite d'une grave crise nerveuse qui me valut d'être interné plusieurs mois à Bicêtre. Suivront alors trente années où, ayant définitivement opté pour le renoncement chrétien, je mènerai dans l'obscurité une existence austère.

Clochard à Paris, vagabond et pèlerin en Espagne, en Italie et en Belgique, mendiant à Aix-en-Provence, je chante les cathédrales, les moissons, les vertus, les choses humbles et concrètes.

En 1911 je m'installe définitivement à Pourrières, mon village natal. La suite vous la connaissez.

Fou de corps, fou d'esprit, fou d'âme,

De coeur, si l'on veut de cerveau,

Dûment signé : GERMAIN NOUVEAU.

Pcc : Gérard Trougnou

20 mars 2006